○北上地区消防組合患者等搬送事業実施要綱

令和6年3月15日

消本告示第1号

(目的)

第1 この告示は、北上地区消防組合管内の民間による患者等の搬送業務を行う事業者に対し、必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する患者等搬送業務を行う事業所の経営者又は管理責任者の認定を行うことにより、患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 患者等 車椅子又は寝台を必要とする健常者以外の者及び寝たきりの者をいう。

(2) 患者等搬送業務 患者等を搬送するために第10に規定する自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を使用し、患者等を搬送する業務をいう。

(3) 患者等搬送事業者 患者等搬送業務を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。

(4) 患者等搬送事業者(車椅子専用) 患者等搬送事業者のうち、第10第2項に規定する車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)を使用し、患者等搬送業務を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。

(5) 認定事業者 第22による認定を受けた患者等搬送事業者をいう。

(6) 乗務員 患者等搬送用自動車に乗務し、患者等搬送業務に従事する者をいう。(次号に掲げるものを除く)

(7) 乗務員(車椅子専用) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)に乗務し、患者等搬送業務に従事する者をいう。

(指導)

第3 消防長は、管内の患者等搬送事業者に対し、第4から第14までに規定する基準(以下「指導基準」という。)に基づいて必要な指導を行うものとする。

(患者等搬送業務の制限)

第4 患者等搬送業務の制限については、次に掲げるところによる。

(1) 生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関やその他の場所に搬送しなければならない患者等は、搬送の対象としないこと。

(2) 患者等搬送事業所、患者等搬送用自動車及びパンフレットその他これらに類するものに「緊急の業務」を行っていると住民等に誤解を与えるような表現はしないこと。

(3) 患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色回転灯を装備するなど、救急自動車とまぎらわしい外観を呈していないこと。

(応急手当の実施)

第5 乗務員及び乗務員(車椅子専用)(以下「乗務員等」という。)は、患者等搬送業務に当たっては症状の悪化防止に万全の配慮をするとともに、搬送途上において症状が悪化し緊急やむを得ない場合は、必要な応急手当を実施するものとする。

(消防機関への通報)

第6 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、患者等のいる場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請するものとする。

(1) 患者等の搬送依頼時の依頼内容又は症状の聴取結果から、緊急に医療機関へ搬送する必要がある場合。なお、この場合は、併せて乗務員等を派遣するものとする。

(2) 患者等の搬送依頼があった場所に到着後、症状等から緊急に医療機関へ搬送する必要がある場合

(3) 患者等の搬送途上において、症状が悪化し、緊急に医療機関へ搬送する必要がある場合

(乗務員等の要件)

第7 乗務員は、18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(2) 別表第2に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認め、適任証の交付を受けた者(以下「特例認定者」という。)

2 乗務員(車椅子専用)は、18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(2) 別表第2に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認め、適任証(車椅子専用)の交付を受けた者(以下「特例認定者(車椅子専用)」という。)

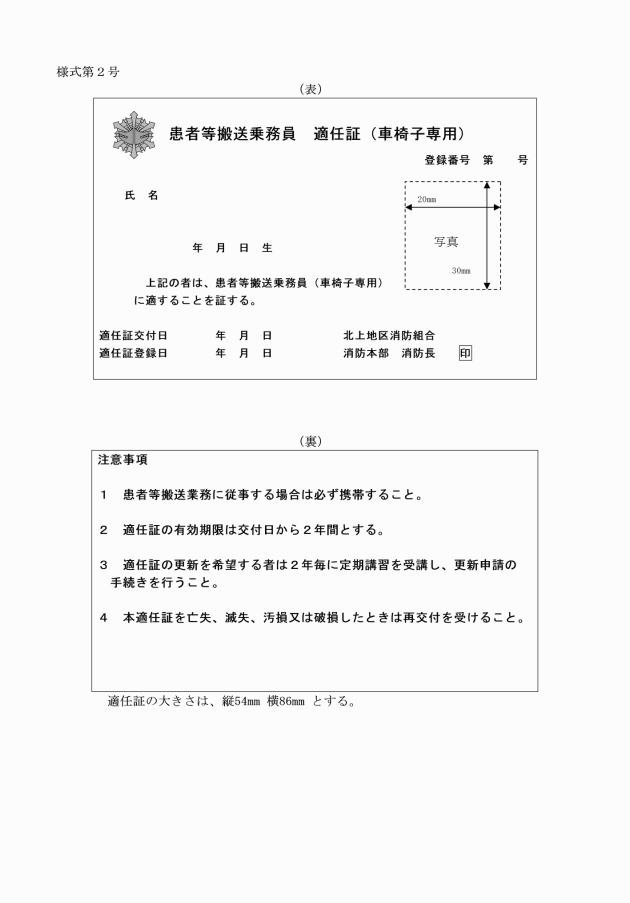

(適任証等の携帯)

第8 乗務員等は、患者等搬送業務に従事するときは、適任証又は適任証(車椅子専用)(以下「適任証等」という。)を携帯しなければならない。

(乗務体制)

第9 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車(患者等搬送用自動車(車椅子専用)を除く。第10第1項、第11第1号及び第12において同じ。)1台に2人以上の乗務員で患者等搬送業務を行わせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、患者等の乗降が容易な場合は乗務員を1人とすることができる。

(1) 乗務員以外に医師、看護師等(以下「医師等」という。)が同乗する場合

(2) 退院の場合

(3) 医師の指示による計画的な通院で、かつ緊急性がない場合

(4) 老人福祉施設等への送迎の場合

(5) 単なる移動を目的とした場合

2 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台に1人以上の乗務員等で業務を行わせるものとする。ただし、搬送中に容態急変の可能性が高い場合等については、医師等の同乗又は乗務員等を2人以上とするなどの必要な体制を確保しなければならない。

(患者等搬送用自動車の要件)

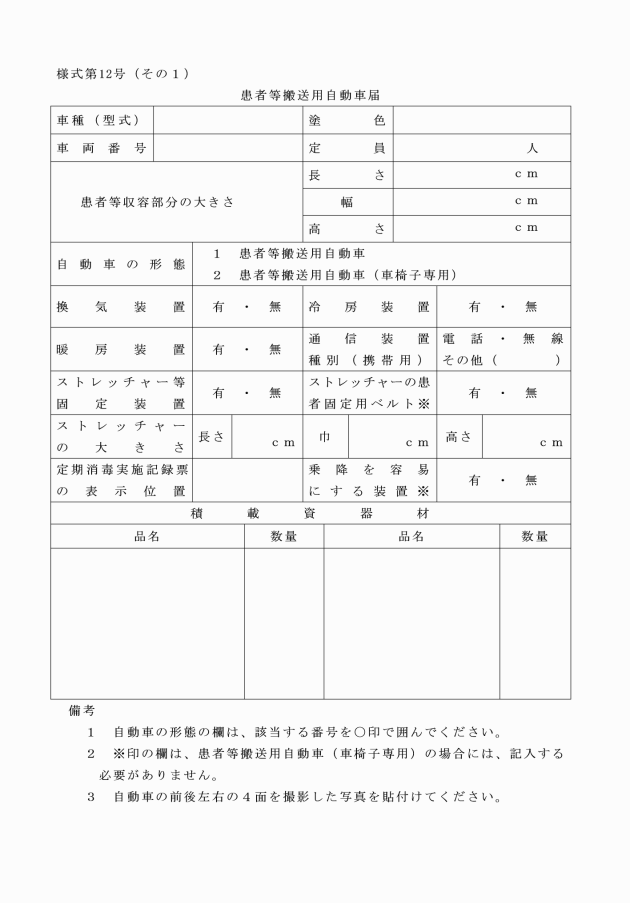

第10 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものとする。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房の装置を有すること。

(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有すること。

(4) ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま車体に確実に固定できる構造であること。

(5) 携帯が可能な通信機器等の緊急連絡に必要な機器を有すること。

2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次に掲げる構造及び設備を有するものとする。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房の装置を有すること。

(3) 乗務員等が業務を実施するために必要なスペースを有すること。

(4) 車椅子を使用したまま車体に確実に固定できる構造であること。

(5) 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。

(6) 携帯が可能な通信機器等の緊急連絡に必要な機器を有すること。

(患者等搬送用自動車の表示)

第11 患者等搬送用自動車には、患者等搬送用自動車である旨の表示を次により行うものとする。

(1) 患者等搬送用自動車には、患者等搬送用自動車認定マーク(別図1)を、患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)(別図2)を自動車後面の見やすい位置に表示すること。

(2) 「北上地区消防組合消防本部認定」の表示は、任意とし、表示する場合の文字の大きさは、縦横50ミリメートル以下とすること。

(3) 患者等搬送用自動車の車体には、国土交通省で定めた患者等搬送用自動車である旨を表示すること。

(積載資器材)

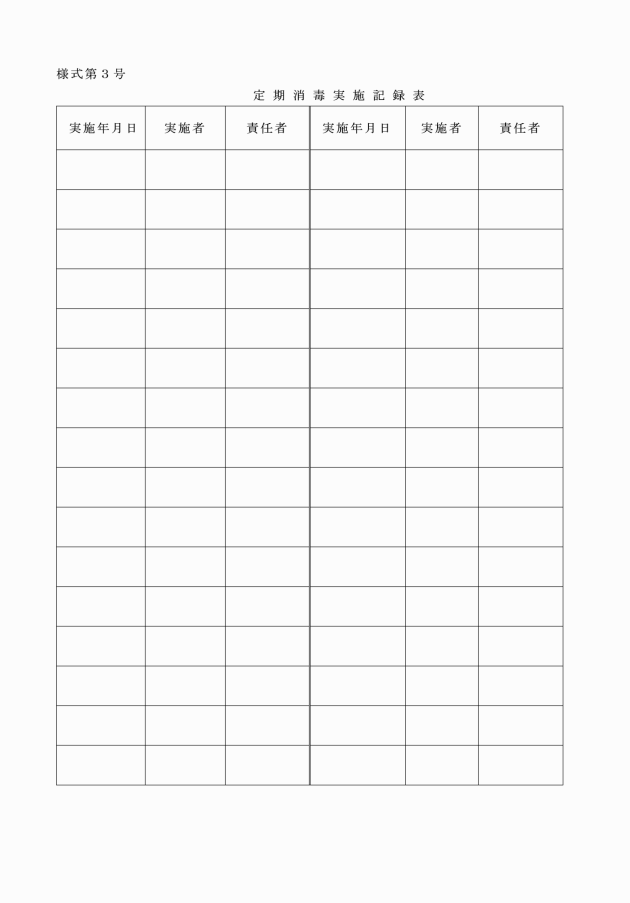

(消毒の実施等)

第13 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 定期消毒 毎月1回以上

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。

2 前項第1号による定期消毒を実施したときは、定期消毒実施記録表(様式第3号)に記入し、患者等搬送用自動車内の見やすい場所に表示するものとする。

3 消毒の実施要領は、流水等により洗い流した後、感染が予測される細菌やウィルスに対応した消毒薬(消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム及びグルタールアルデヒド溶液等)を使用し、それぞれ決められた濃度に希釈して浸漬又は清拭するものとする。

(衛生・安全管理)

第14 衛生・安全管理については、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 乗務員等の服装は、患者等搬送業務にふさわしい服装とし、常に清潔の保持に努めること。

(2) 患者等搬送用自動車及び積載資器材は、点検整備を確実に行うとともに、常に清潔の保持に努めること。

(3) 患者等の搬送業務に当たっては、患者等及び同乗者に対して安全ベルトを装着させるなど、安全搬送のための措置を講ずること。

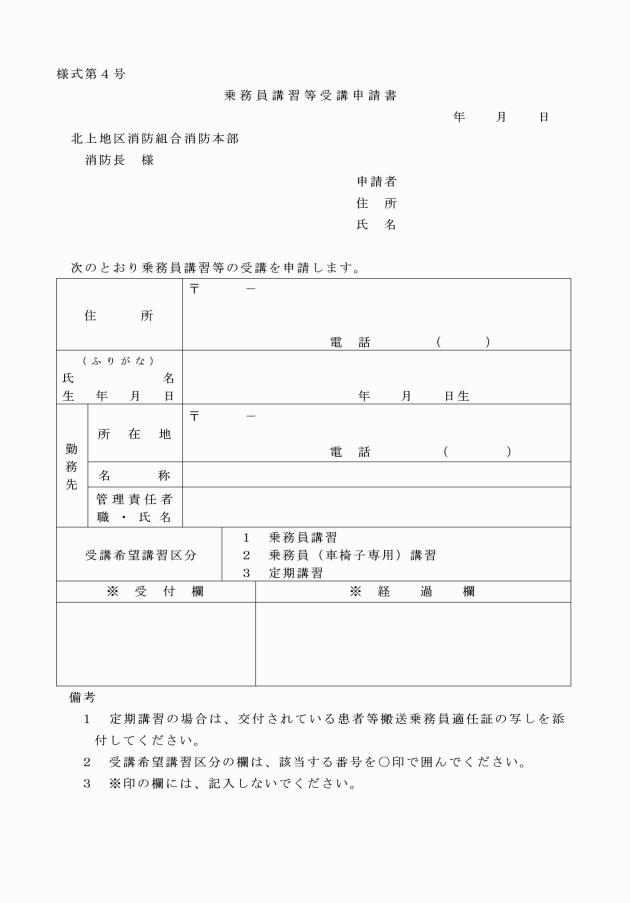

(講習の実施)

第15 消防長は、乗務員等に対し、患者等搬送業務に必要な知識及び技術を習得させるため、別表第1に掲げる乗務員講習、乗務員(車椅子専用)講習及び定期講習(以下「乗務員講習等」という。)を次により実施するものとする。

(1) 乗務員講習等を実施する場合は、日時、場所及びその他必要な事項を患者等搬送事業者に通知するものとする。

(2) 乗務員講習等における修了考査は、別表第5によるものとする。

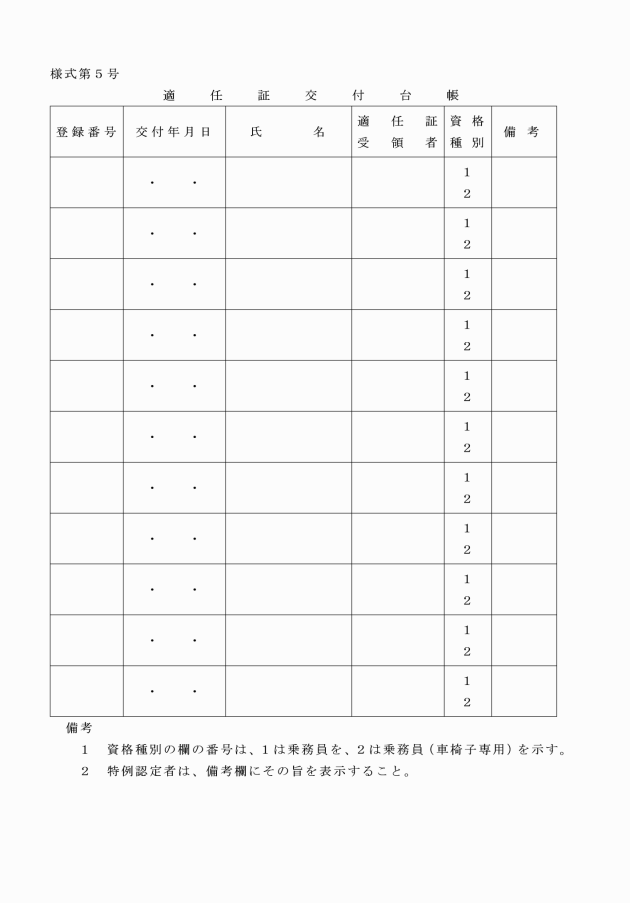

(適任証等の交付)

第16 乗務員講習等については、次により行うものとする。

(1) 乗務員講習等を受講する者は、乗務員講習等受講申請書(様式第4号)により消防長に申請するものとする。

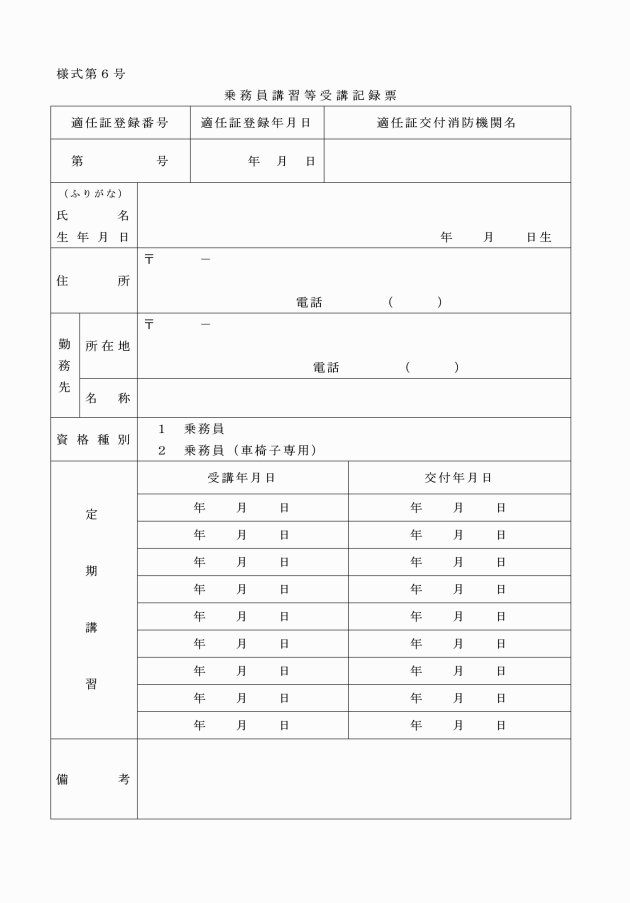

(3) 消防長は、定期講習を修了した者の適任証等の定期講習受講欄及び乗務員講習等受講記録票に必要事項を記載するものとする。なお、適任証交付台帳に登載されていない修了者については、乗務員講習等受講記録票を作成するものとする。

(4) 乗務員講習等に使用する資料等の経費は、受講者から実費を徴することができるものとする。

(特例認定の適任証交付)

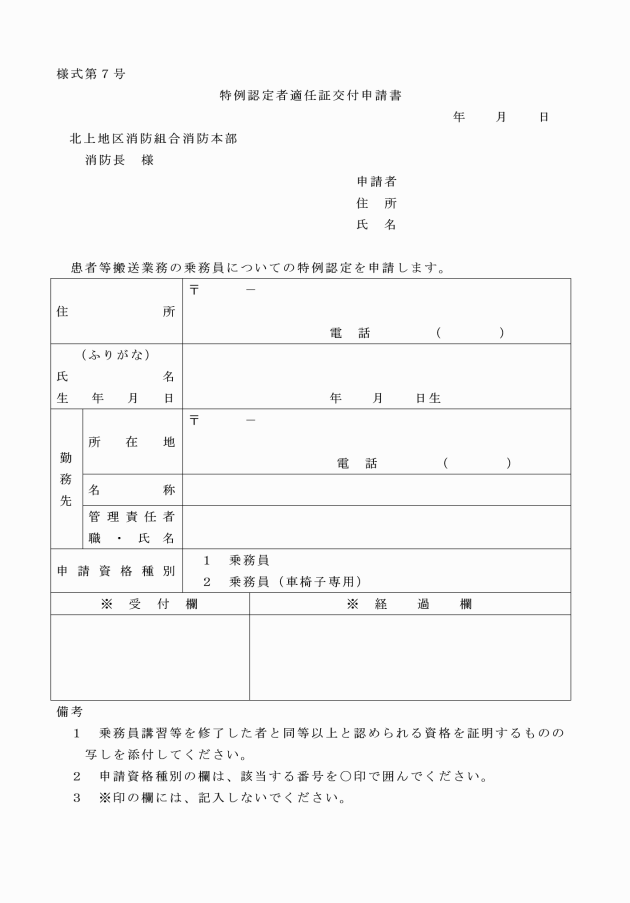

第17 特例認定者及び特例認定者(車椅子専用)の認定(以下「特例認定」という。)については、次により行うものとする。

(1) 特例認定を受けようとする者は、特例認定者適任証交付申請書(様式第7号)により消防長に申請するものとする。

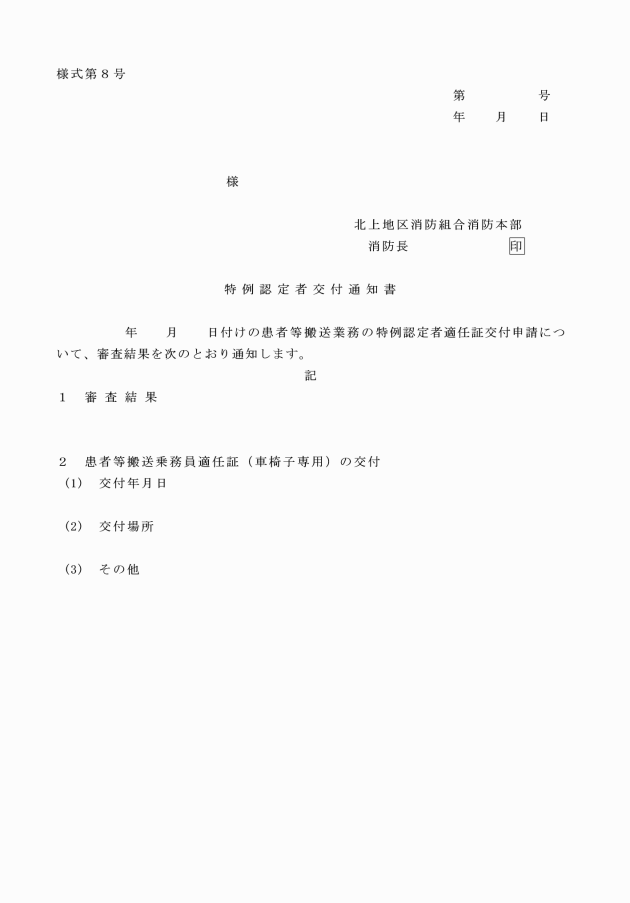

(2) 消防長は、前号の申請内容を審査し、その結果を特例認定者交付通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(3) 消防長は、特例認定が認められた申請者に対し、適任証等を交付するとともに、適任証交付台帳及び乗務員講習等受講記録票を整理するものとする。

(適任証等の再交付)

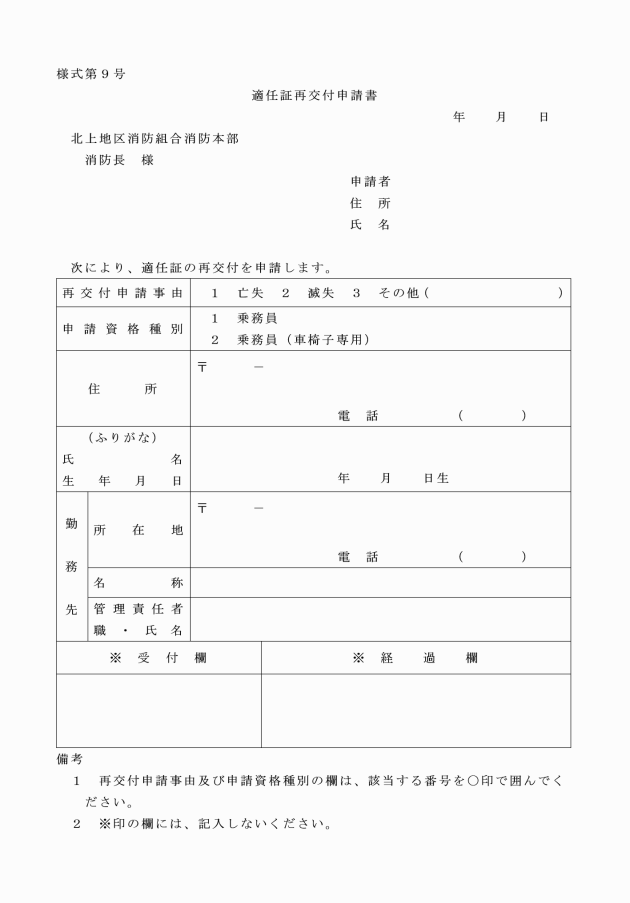

第18 乗務員等は、適任証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、適任証再交付申請書(様式第9号)により消防長に適任証等の再交付を申請するものとする。

2 消防長は、前項の申請内容を確認のうえ適任証等を再交付し、適任証交付台帳及び乗務員講習等受講記録票を整理するものとする。

(適任証等の有効期間)

第19 適任証等の有効期間は、交付の日から2年間とする。ただし、定期講習を受講した者については、さらに2年間有効とし、それ以降も同様とする。

(乗務員等の定期講習)

第20 患者等搬送事業者は、乗務員等の患者等搬送業務に必要な知識及び技術を維持するため、乗務員等に2年に1回以上、定期講習を受講させなければならない。

(患者等搬送事業者の認定対象)

第21 認定の対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者

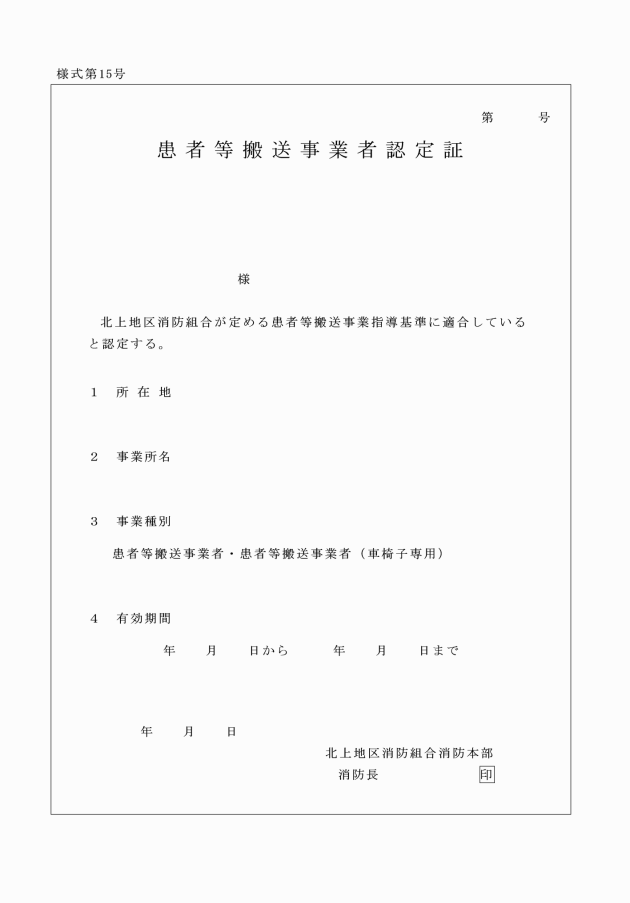

(認定証等の交付)

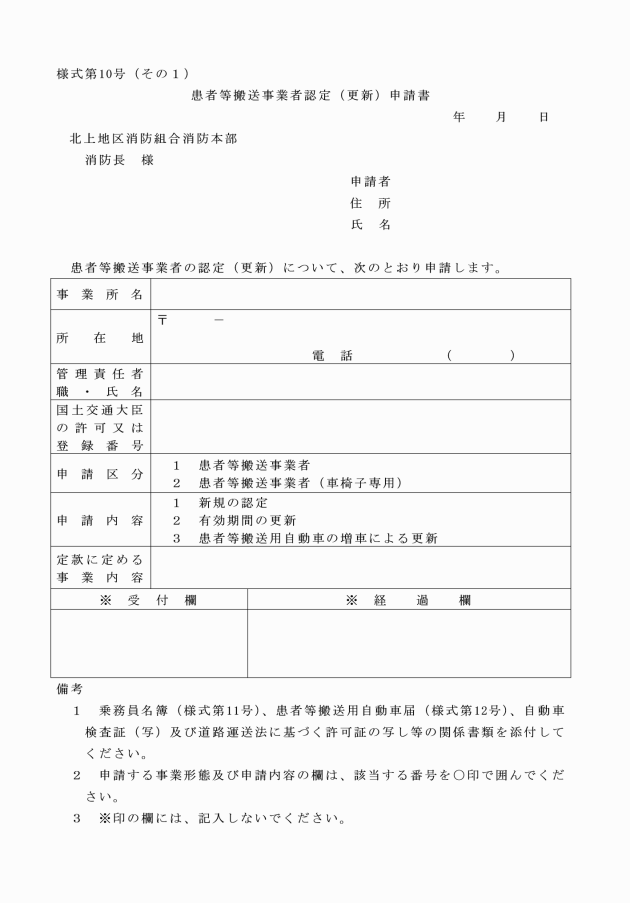

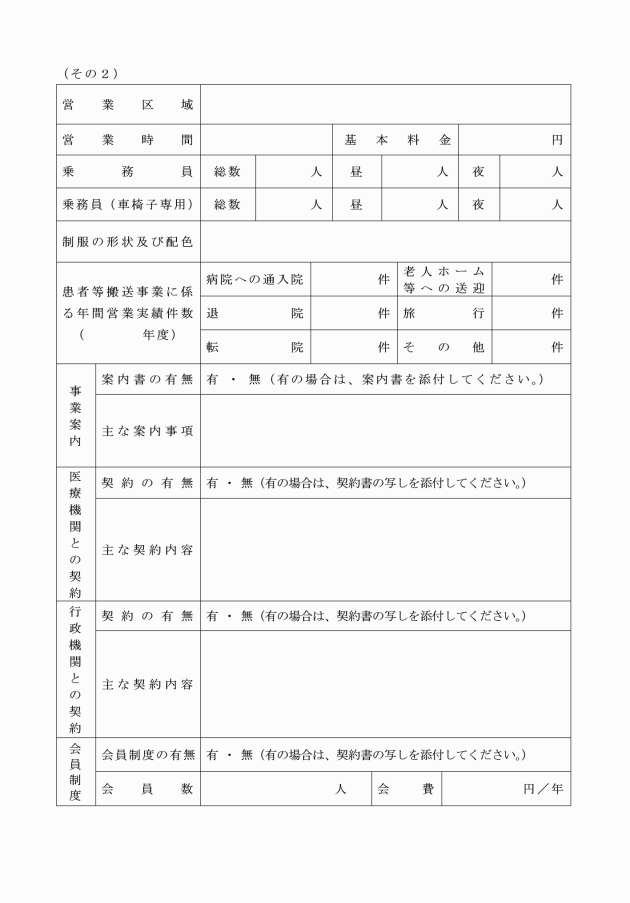

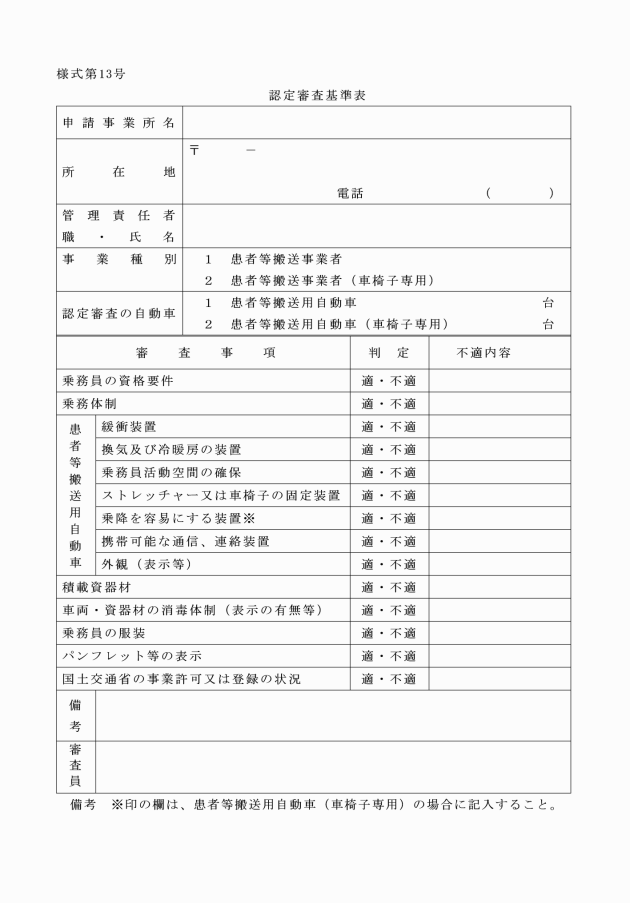

第22 患者等搬送事業者として認定を受けようとする者は、患者等搬送事業者認定(更新)申請書(様式第10号)に次の書類を添えて消防長に申請するものとする。

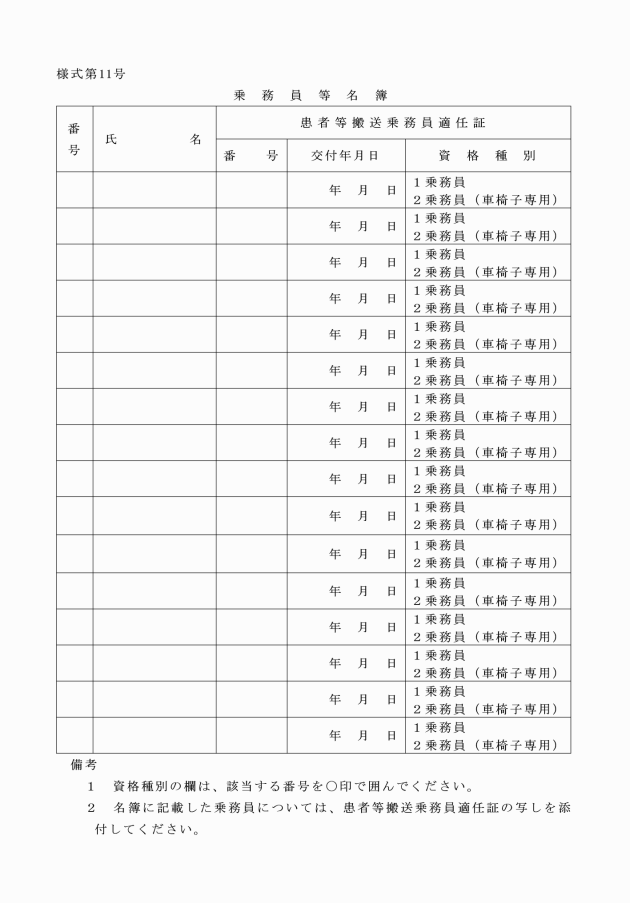

(1) 乗務員等名簿(様式第11号)

(2) 患者等搬送用自動車届(様式第12号)

(3) 道路運送法に基づく許可証又は登録証の写し

(4) その他患者等搬送事業に関する書類

(認定の有効期間)

第23 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。

(更新等)

第24 有効期間の満了に伴う認定の更新は、次により行うものとする。

(1) 認定事業者が認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、当該認定期間満了の1箇月前から当該期間が満了する日までの間に患者等搬送事業者認定(更新)申請書により消防長に申請しなければならない。

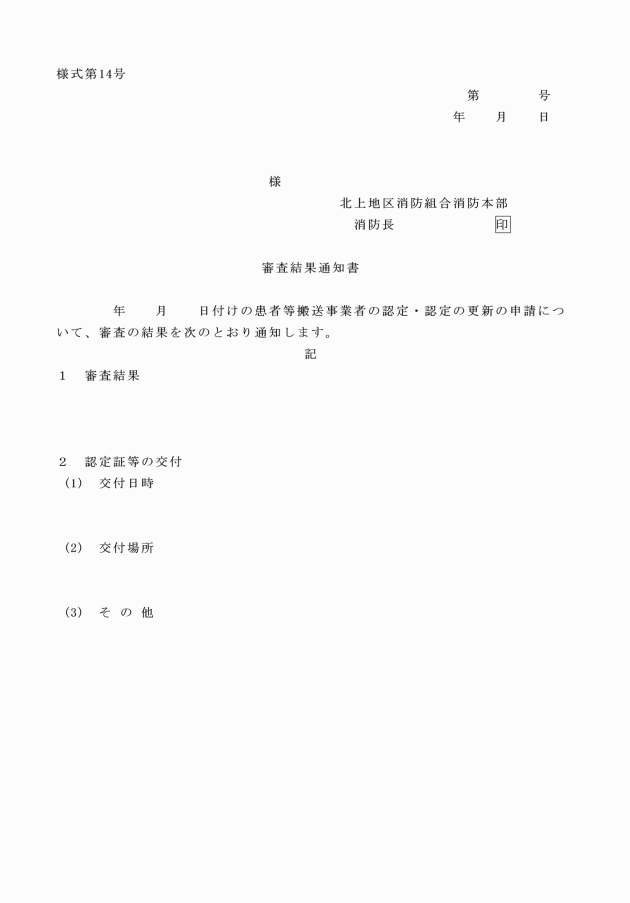

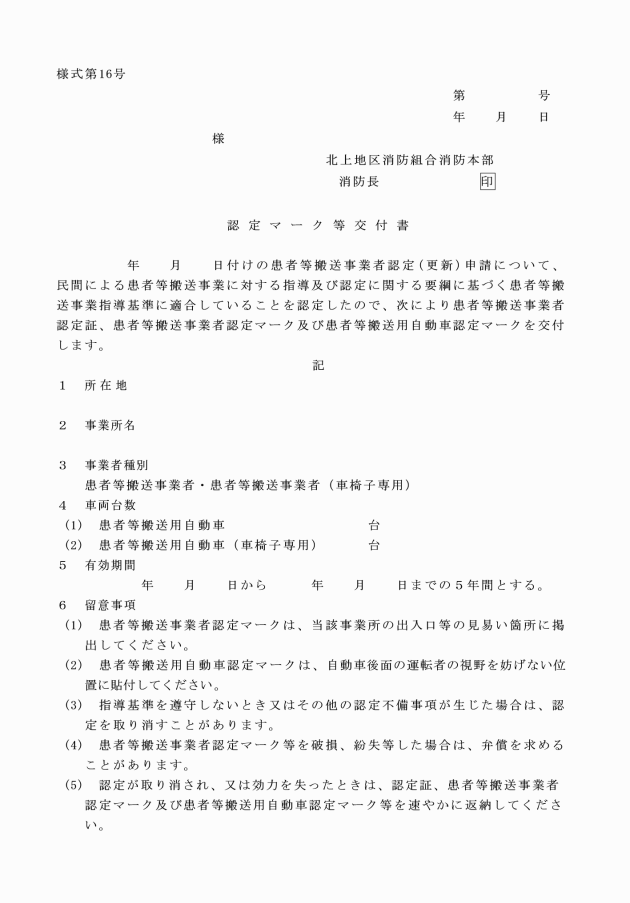

(2) 消防長は、前号の申請内容を認定審査基準表により審査し、その結果を審査結果通知書により通知するものとする。

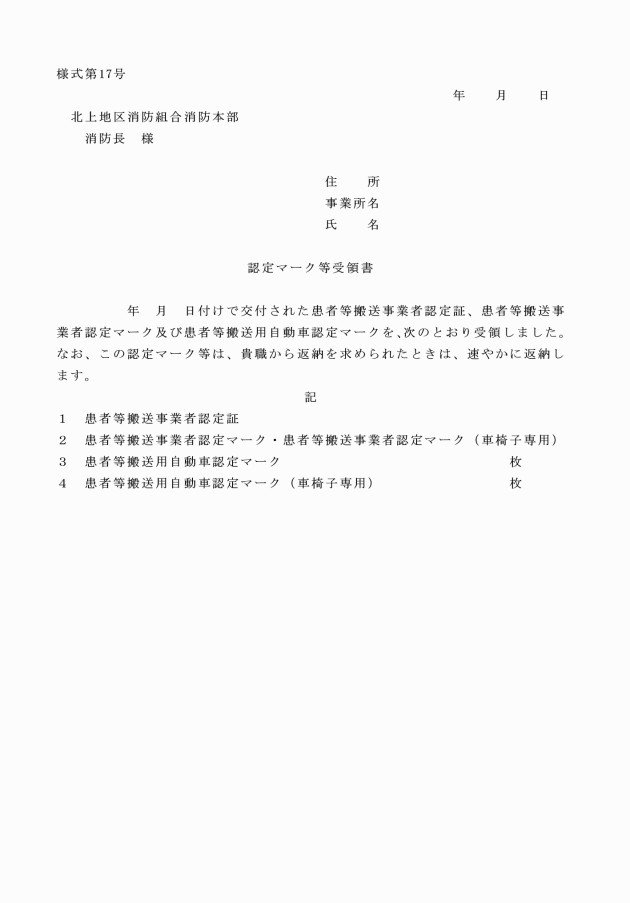

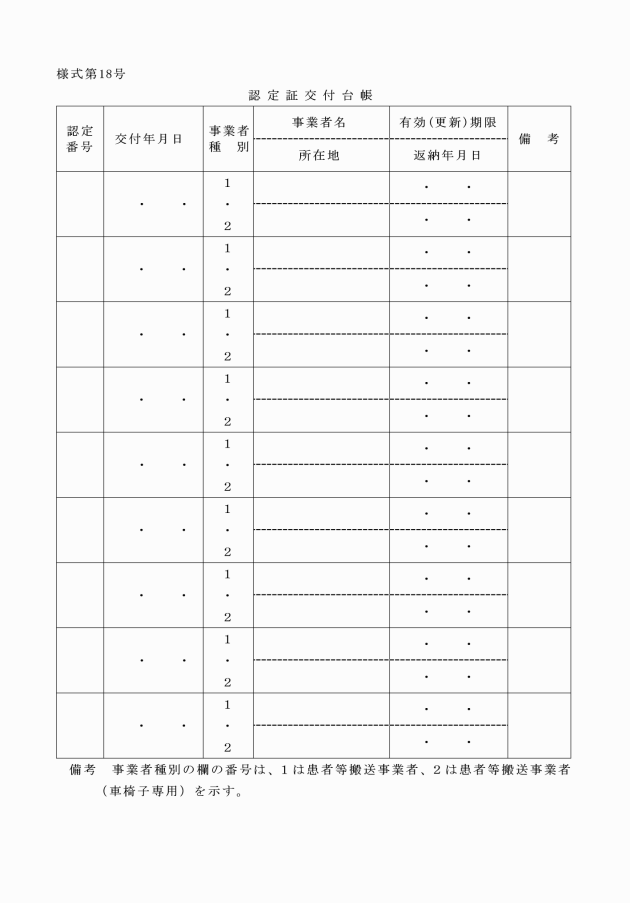

(3) 消防長は、指導基準に適合していると認めた申請者に対し、認定証を交付するものとする。

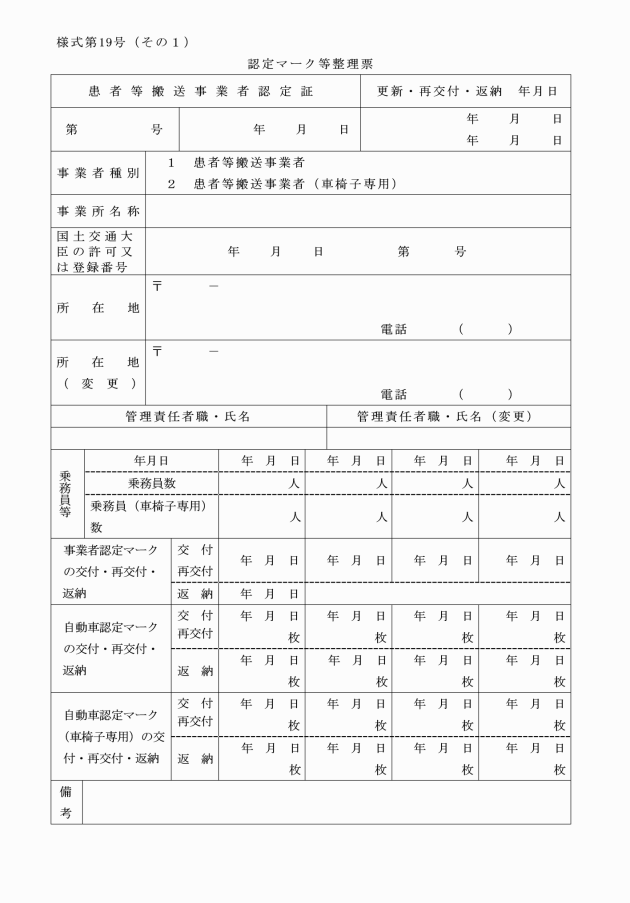

(4) 消防長は、前号の場合においては、認定マーク等受領書を徴し、認定証交付台帳及び認定マーク等整理票を整理するものとする。

2 患者等搬送用自動車の増車に伴う認定の更新は、次により行うものとする。

(1) 認定事業者が認定の更新を受けようとするときは、患者等搬送事業者認定(更新)申請書により消防長に申請するものとする。

(2) 消防長は、前号の申請内容を認定審査基準表により審査し、その結果を審査結果通知書により通知するものとする。

(3) 消防長は、指導基準に適合していると認めた申請者に対し、認定証及び自動車認定マーク等を認定マーク等交付書とともに交付するものとする。

(4) 消防長は、前号の場合においては、認定マーク等受領書を徴し、認定証交付台帳及び認定マーク等整理票を整理するものとする。

(認定の指導)

第25 消防長は、第22第2項、第24第1項第2号及び同第2項第2号の審査の結果において指導基準に適合しない申請者に対し、指導基準に適合するよう指導するものとする。

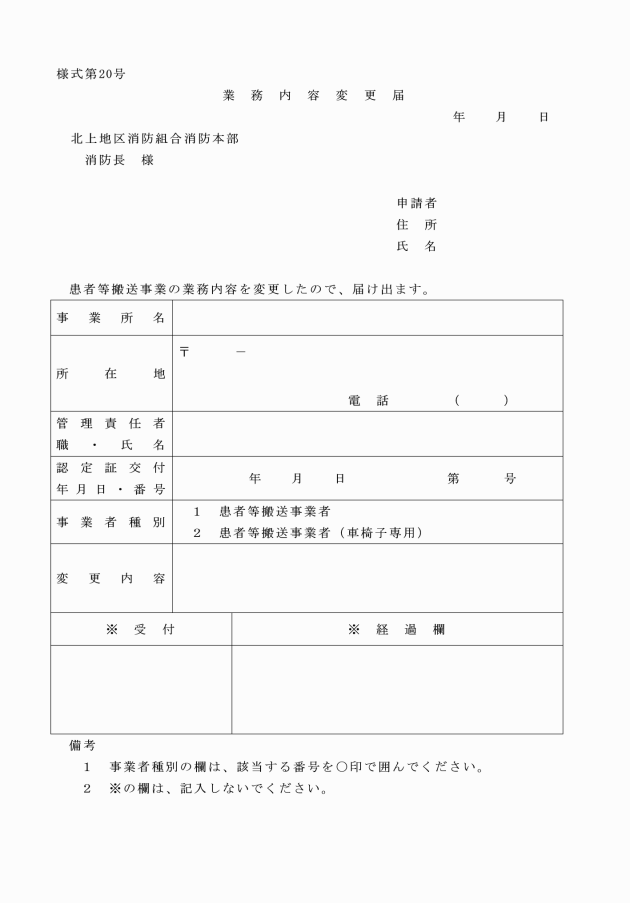

(業務内容の変更)

第26 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務内容変更届(様式第20号)により消防長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称変更又は移転等の患者等搬送事業者認定における申請事項についての業務内容を変更したとき。

(2) 患者等搬送事業の一部を廃止したとき。

2 認定事業者は、前項第2号の届け出時には、廃止した患者等搬送用自動車に係る自動車認定マーク等を返納するとともに、当該患者等搬送用自動車に第11第2号に規定する表示がある場合は、直ちに削除しなければならない。

3 消防長は、第1項の届出内容を確認し、認定マーク等整理票を整理するものとする。

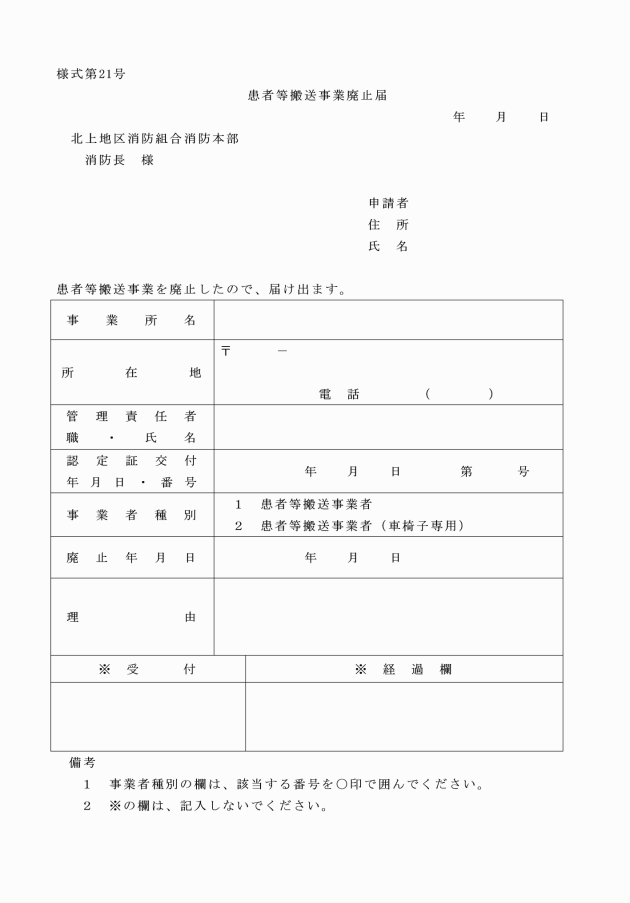

(事業の廃止)

第27 認定事業者は、患者等搬送事業の全部を廃止したときは、患者等搬送事業廃止届(様式第21号)により消防長に届け出なければならない。

2 認定事業者は、前項の届け出時に認定証、事業者認定マーク等及び自動車認定マーク等(以下「認定マーク等」という。)を返納するとともに、患者等搬送用自動車に第11第2号に規定する表示がある場合は、直ちに削除しなければならない。

3 消防長は、第1項の届出内容を確認し、認定証交付台帳及び認定マーク等整理票を整理するものとする。

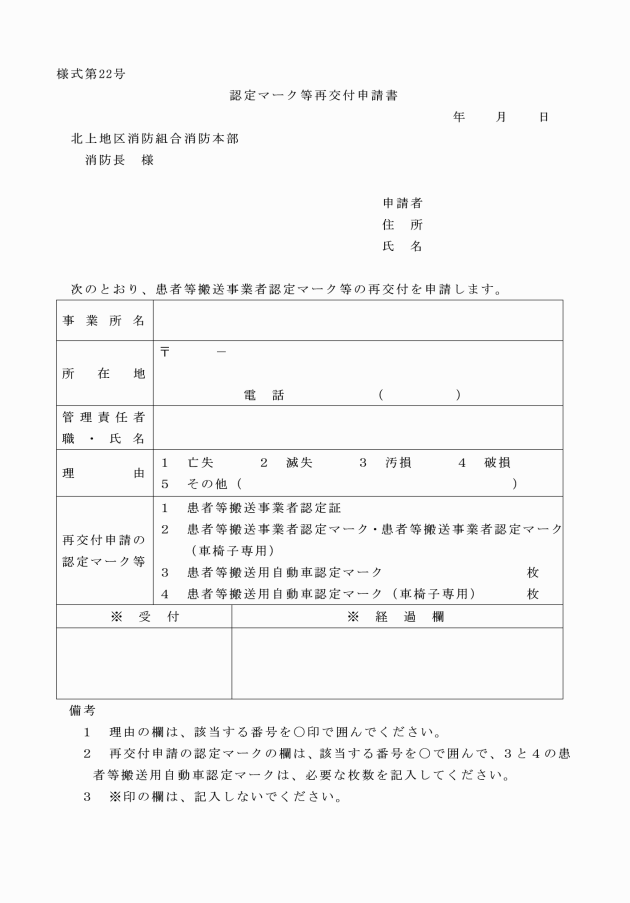

(認定マーク等の再交付)

第28 認定事業者は、認定マーク等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、認定マーク等再交付申請書(様式第22号)により消防長に再交付を申請するものとする。

2 消防長は、前項の申請内容を確認のうえ認定マーク等及び認定マーク等交付書を交付し、認定マーク等受領書を徴するとともに、認定証交付台帳及び認定マーク等整理票を整理するものとする。

3 再交付にかかる経費は、認定マーク等の再交付を受ける認定事業者から実費を徴することができるものとする。

(認定の取消)

第29 消防長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。

(1) 指導基準を遵守しないとき。

(2) 患者等搬送業務の実施中に、重大な事故を発生させたとき。

(3) 社会通念上、認定事業者としてふさわしくない行為又は事故を発生させ、認定を継続することが不適当と判断されるとき。

(認定の失効)

第30 認定事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失うものとする。

(1) 道路運送法の規定により、国土交通大臣の許可又は登録等が取り消され、又は失効したとき。

(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。

(3) 認定の有効期間が満了したとき。

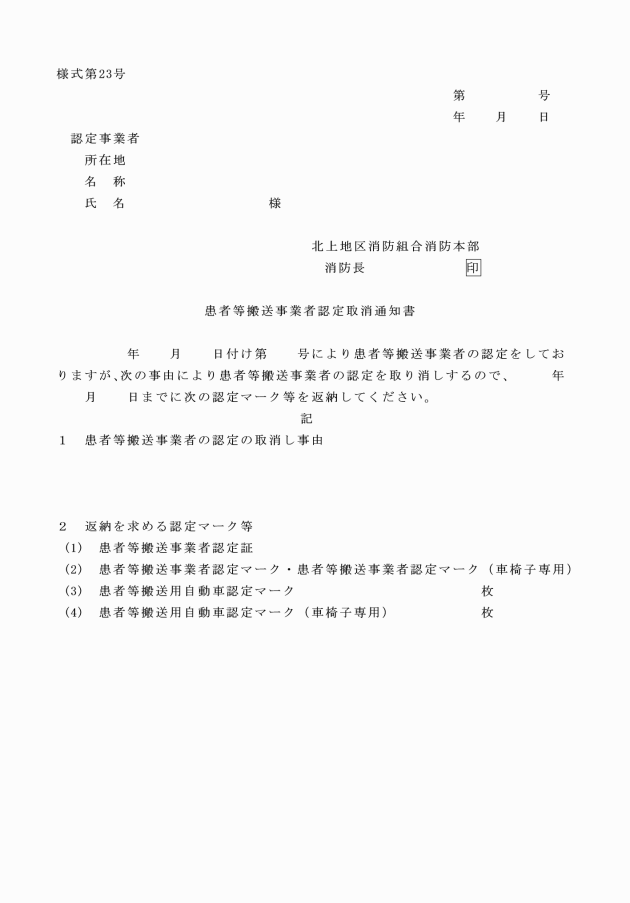

(認定の取消等)

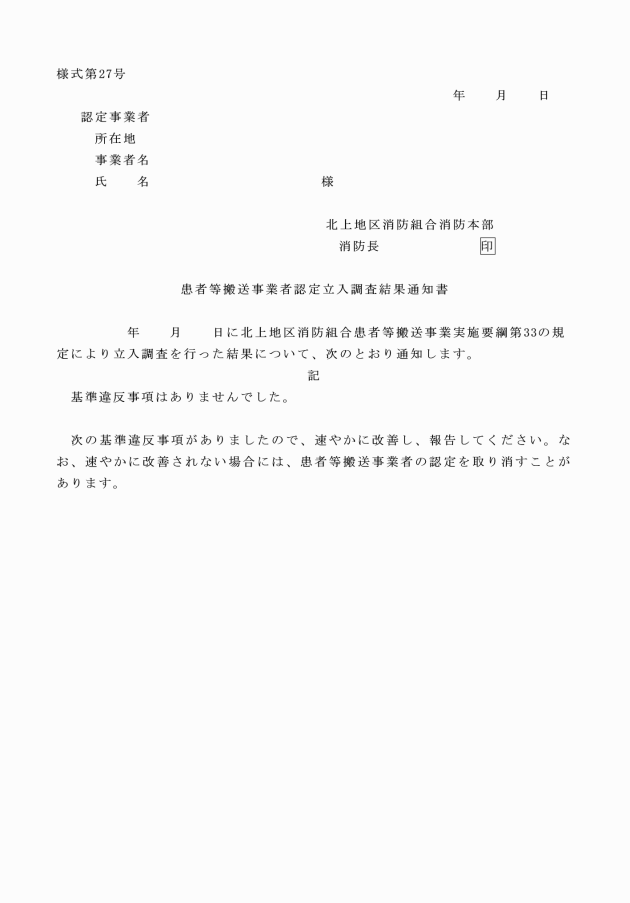

第31 消防長は、第29及び第30の規定により認定を取り消すとき又は認定の効力が失われたことを確認したときは、第33に規定する立入調査を実施し、その結果に基づいて患者等搬送事業者認定取消通知書(様式第23号)により認定事業者に通知し、認定証交付台帳、認定マーク等交付台帳及び認定マーク等整理票を整理するものとする。

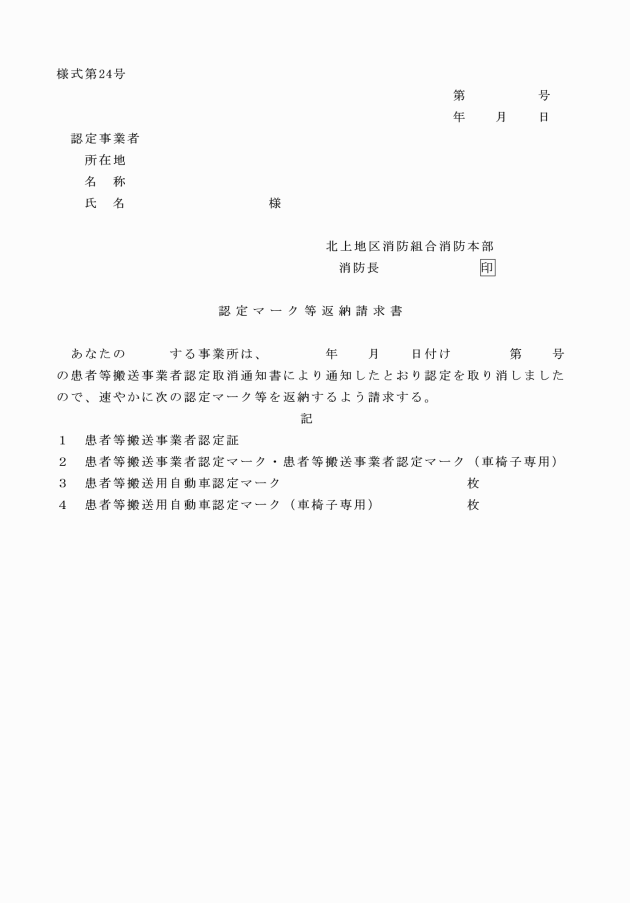

2 認定事業者は、認定を取り消されたとき又は認定の効力が失われたときは、認定マーク等を速やかに消防長に返納するとともに、患者等搬送用自動車に第11第2号の規定による表示がある場合は、直ちに削除しなければならない。

3 消防長は、認定事業者から認定マーク等が返納されない場合は、認定マーク等返納請求書(様式第24号)により認定事業者から認定マーク等を返納させるものとする。

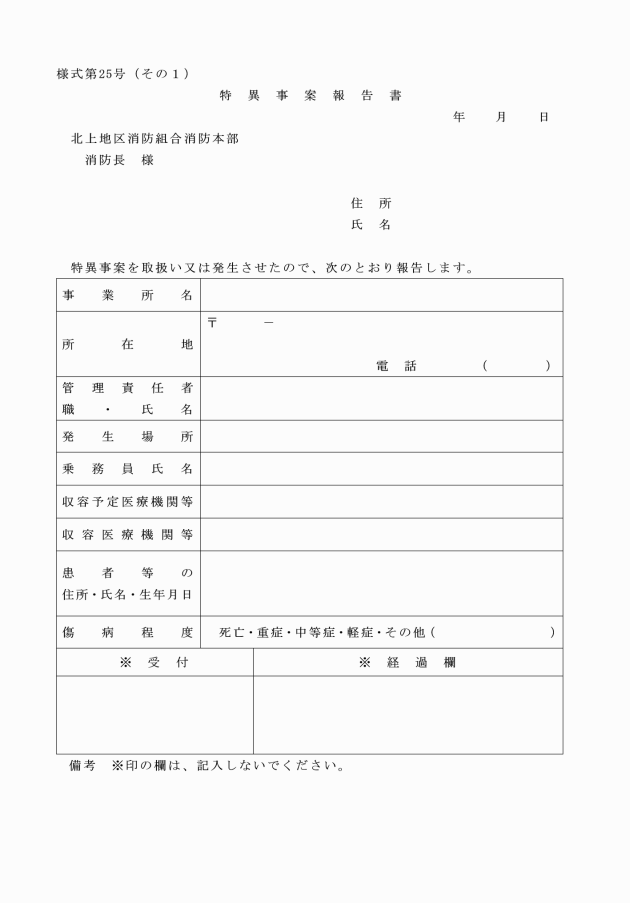

(特異事案の報告等)

第32 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当する事案を取り扱い、又は発生させたときは、特異事案報告書(様式第25号)により消防長に報告するものとする。

(1) 患者等を搬送中に容体の変化があり、応急手当を実施した場合

(2) 救急隊を要請し、又は予定した収容先以外の医療機関等へ収容した場合

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、指定感染症及び新感染症並びにエイズ、B型肝炎、C型肝炎等の他の患者に影響を及ぼす感染症患者等を扱った場合(事後に判明した場合を含む。)

(4) その他患者等搬送事業に支障を及ぼす重大な事故を発生させた場合

2 消防長は、特異事案に対する認定事業者の対応が適切でないと認めるときは、必要な指導を行うものとする。

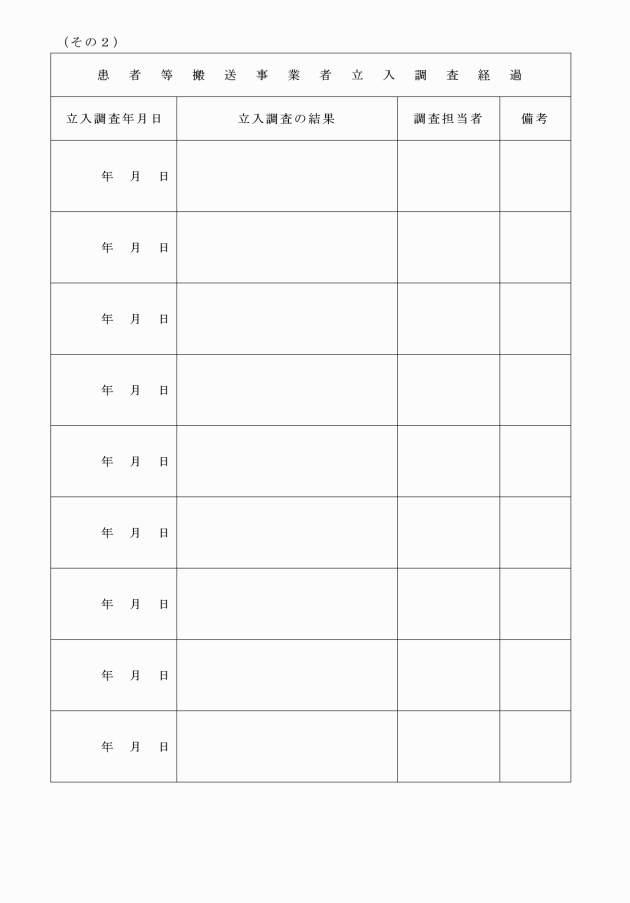

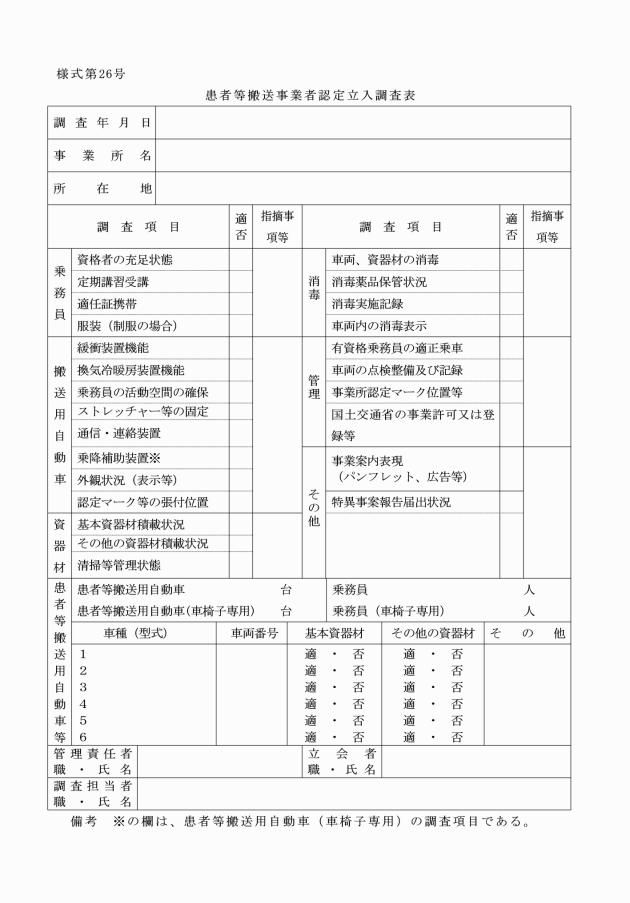

(立入調査)

2 消防長は、前項の調査結果に不適事項が認められたときは、認定事業者に対し、指導基準に適合するよう指導するものとする。

3 認定業者は、事業に関し、消防長から求めがあったときは、消防長に報告するものとする。

(情報の提供等)

第34 警防課長は、認定事業者から医療情報の照会があった場合は、把握している医療機関等の情報を提供するものとする。

2 警防課長は、住民等から患者等搬送事業者の照会があった場合は、認定事業者を紹介するものとする。

附則

1 この告示は、令和6年3月15日から施行する。

2 この告示の制定前に北上地区消防組合患者等搬送事業に関する実施要綱(平成18年9月19日施行)の規定により交付された適任証及び認定マークは、この告示の相当規定により交付された適任証及び認定マークとみなす。

別表第1

乗務員講習、乗務員(車椅子専用)講習及び定期講習

区分 | 課目 | 時間数 |

乗務員講習 | 総論 | 1 |

観察要領及び応急手当(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。) | 13 | |

体位管理要領 | 2 | |

消防機関との連携要領 | 2 | |

車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 2 | |

搬送法 | 2 | |

修了考査 | 2 | |

合計 | 24 | |

乗務員(車椅子専用)講習 | 総論 | 1 |

観察要領及び応急手当(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。) | 9 | |

体位管理要領 | 1 | |

消防機関との連携要領 | 2 | |

車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 1 | |

搬送法 | 1 | |

修了考査 | 1 | |

合計 | 16 | |

定期講習 | 観察要領及び応急手当 | 2 |

体位管理要領 | 1 | |

合計 | 3 |

※ 課目の1時間は45分とする。

別表第2

消防機関の行う乗務員適任者講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者

区分 | |

1 | 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者 |

2 | 日本赤十字社の行う応急手当に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内のもの。ただし、消防機関の行う乗務員講習等(定期講習を除く。)に不足する課目については、消防機関の行う講習を受講すること。 |

3 | 上記1及び2に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認めたもの |

別表第3

患者等搬送用自動車に積載する資器材

分類 | 品名 |

呼吸管理用資器材 | バッグバルブマスク ポケットマスク |

保温・搬送用資器材 | 敷物 保温用毛布 担架 まくら |

創傷等保護用資器材 | 三角巾 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう |

消毒用資器材 (車両、資器材用) | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |

その他の資器材 | はさみ マスク ピンセット 手袋 膿盆汚物入れ 体温計 AED※ |

備考 ※印は、任意の資器材とする。

別表第4

患者等搬送用自動車(車椅子専用)に積載する資器材

分類 | 品名 |

呼吸管理用資器材 | バッグバルブマスク※ ポケットマスク |

保温・搬送用資器材 | 敷物※ 保温用毛布 担架 まくら※ |

創傷等保護用資器材 | 三角巾 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう |

消毒用資器材(車両、資器材用) | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |

その他の資器材 | はさみ マスク ピンセット※ 手袋 膿盆汚物入れ 体温計 AED※ |

備考 ※印は、任意の資器材とする。

別表第5

修了考査

区分 | 課目 | 合格の基準 |

実技 | 観察要領と応急手当 (シナリオに沿ったAEDを含む心肺蘇生法) | 80%以上 |

筆記 | AEDを含む心肺蘇生法を実施するための基礎知識 消防機関との連携要領 車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 80%以上 |